榨菜从生产线的一端进入,经过切割、拌料等工序,在另一端出现时就变成一袋袋包装好的榨菜产品。全程几乎没有人工操作,只有机器在运转着。

▲2023年10月10日,涪陵榨菜集团,“高质量发展调研行”主题采访活动采访团记者在品尝榨菜。记者 尹诗语 摄/视觉重庆

“除了榨菜的原料青菜头需要人工削皮、腌制外,榨菜成品加工环节的切丝、拌料、装箱等10多道工序均实现了智能化,企业年产由此提高近10倍。”涪陵榨菜集团总经理赵平介绍。

10月10日,“高质量发展调研行”主题采访活动走进涪陵榨菜集团,探寻涪陵榨菜这碟“国民小菜”的味觉“密码”。

一碟“科技菜”

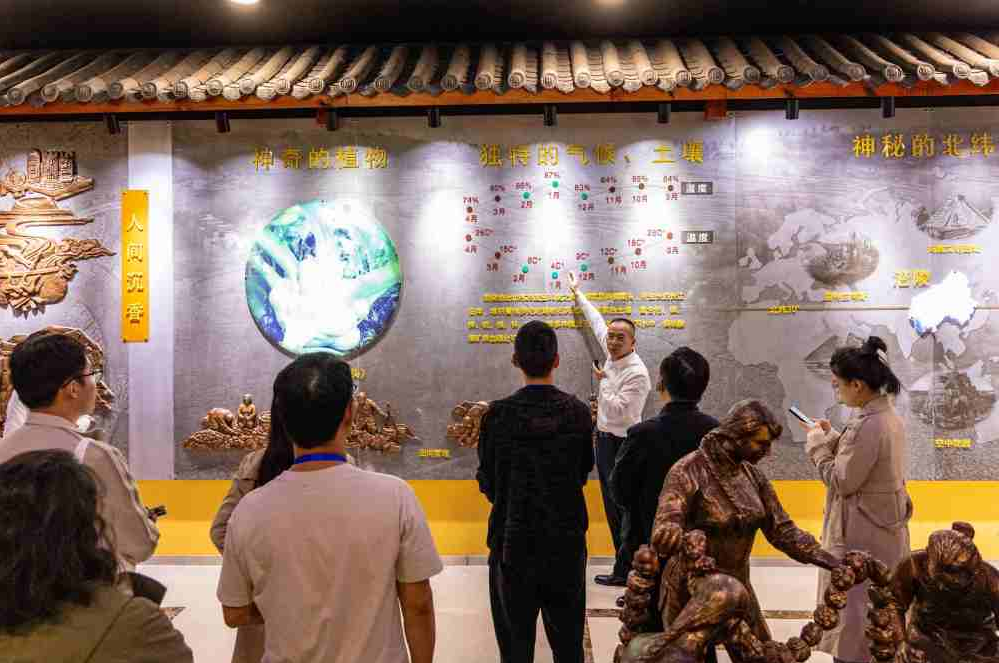

进入涪陵榨菜集团,一楼展厅就通过图片、文字、榨菜工具的展示,全面、形象地介绍了涪陵榨菜的前世今生。

▲采访团记者在涪陵榨菜历史文化陈列馆参观、采访。记者 尹诗语 摄/视觉重庆

诞生于1898年的涪陵榨菜,与欧洲的酸黄瓜、德国的甜酸甘蓝并誉为世界三大名腌菜。

“那时候人们通过这些工具手工把青菜头压榨、腌制后装入坛中,经水路运出去销售,甚至漂洋过海卖到南洋各地。”工作人员介绍,到了上世纪80年代,涪陵通过技术改良,推出小包装方便榨菜,让涪陵榨菜实现了从“坛菜”到“方便榨菜”的转变。

2002年,在许多人还不了解自动化生产时,涪陵榨菜集团又通过国际招标,联合德国设备专家历时2年研发出国内首条榨菜自动化生产线,并通过与国内多家设备单位共同研发优化,于2010年开发出了更稳定的国产生产线,拉开了涪陵榨菜现代化生产的序幕,让涪陵榨菜进入了快速发展阶段。

如今,涪陵榨菜集团拥有13条万吨级、具有国内一流自动化水平的现代生产线,迈进了智能化生产阶段。

▲采访团记者在涪陵榨菜集团进行采访。记者 尹诗语 摄/视觉重庆

2019年7月,涪陵榨菜集团建设的国内首个榨菜智能化生产车间投入使用,实现了从青菜头淘洗、拌料到成品包装等生产流程的全线智能化操控。

车间里设立了数字化控制中心,依靠在生产线各环节上分布的数据采集系统,加以运算后对生产流程进行自动匹配、自动干预修正、预警提示,企业年产量由此提高近10倍。

一碟“绿色菜”

“沁心脆脆”水果味的休闲榨菜芯、黄精榨菜酱、榨菜速溶汤、乌江榨菜酱……近年来,随着消费转型升级,涪陵榨菜集团也围绕绿色、健康等消费需求,对榨菜产品进行升级。

▲采访团记者拍摄乌江榨菜相关素材。记者 尹诗语 摄/视觉重庆

在包装上,该公司推出了铝箔袋,看似薄薄一层,却包含了印刷层、铝箔层、尼龙层、PE层共4层,能保证产品在2年内味型不变,远超国家制定的12个月标准。此外,为了维持榨菜韧、脆、香的口感,还不断创新攻关,用巴氏灭菌技术取代防腐剂使用、用氮气保鲜替换真空包装等,并不断挑战业内最高水平,只为保证榨菜质量,确保风味不流失。

一个个小小的进步,让涪陵榨菜产品的轻盐化成为可能。

重庆日报记者了解到,榨菜加工必须用一定量的盐催生乳酸菌,同时抑制有害菌群。随着消费者对健康食品的要求越来越高,近年来涪陵榨菜集团加大科技投入,致力于在降低盐度的同时,保证榨菜食品安全、美味,同时还攻克了低温发酵技术。

目前,涪陵榨菜的盐度现在已从12度降到了3度左右,更受国内外消费者欢迎。

在榨菜“低盐化”的同时,该集团还充分利用榨脱出的盐水开发了榨菜酱油产品,实现了经济效益与生态效益的双赢。

建设中国榨菜城

随着技术不断升级,如今涪陵榨菜集团在唯一未实现机械化的青菜头剥筋环节,也已取得进展。

赵平说,涪陵榨菜集团依托国内高校和科研机构研发的青菜头剥筋机器现已初步成型,在榨菜生产细节和品质把控上更上一层楼。

▲采访团记者在乌江榨菜智能化生产车间参观、采访。记者 尹诗语 摄/视觉重庆

有了这项技术,在涪陵集团建设的绿色智能化生产基地——中国榨菜城里,榨菜全程智能化生产将成为现实。据悉,中国榨菜城建成后,将实现年产30万吨榨菜、10万吨泡菜、20万吨川调类酱产品加工能力。

▲采访团记者在涪陵榨菜历史文化陈列馆参观。记者 尹诗语 摄/视觉重庆

涪陵区负责人表示,涪陵将继续坚定不移走“科创+”“绿色+”双驱发力的路子,持续高质量举办世界榨菜产业创新大会,推进中国榨菜城建设,积极推进榨菜国际标准的制定、国家榨菜质检中心创建和中国榨菜产业研究院的组建,开发更多“榨菜+”的新产品,打造“精致、健康、多元、便捷”的未来榨菜。

(来源:重庆日报)

相关新闻